Hace poco se estrenó en Buenos Aires un filme sobre Gerhard Gundermann, en el Festival de cine alemán. Es de un director exquisito: Andreas Dresen, autor de uno de los retratos más preciosos de las clases populares alemanas del cine reciente: Halbe Treppe. Gundermann cuenta la historia de un cantante popular de la ex DDR, conocido por sus canciones de trovador, que describían la vida durísima de los mineros, como él mismo era. “Gundi”, que habla un alemán de la calle, mira muy llano, camina desgarbado y muere joven, fue, progresivamente, casi sin querer, pasando datos a la STASI, la Agencia de Seguridad del Estado. Pero no es que era un espía convencido. Ni siquiera un informante meticuloso. Era un bohemio e idealista, con dos tipos de expedientes judiciales en curso: uno como victimario de la STASI, otro como víctima. El filme muestra cómo se pierde el de víctima. Y el de victimario termina siendo compartido por muchos de sus amigos, tanto de la banda musical de entonces, como del trabajo. Todos espiándose entre sí, con una naturalidad y una ingenuidad corrosivas. Debo reforzar esto, dado que somos argentinxs: no estamos ante espías siniestros. No estamos tampoco ante espías profesionales, sin vida propia, como retrata otra película maravillosa: La vida de los otros. No: estos son esos perdedores, exciudadanos del interior profundo de la DDR, que creían realmente en alguna suerte de socialismo y terminaron engrosando y colaborando con un gran aparato de control, mientras cantaban canciones proletarias. Así, como quien no quiere la cosa.

Gundermann no podría filmarse en la Argentina. Algo de su gris es imposible de trasladar a lugares donde, por suerte, la división moral fue más clara. Muestra, quizá, cómo sigue releyéndose hoy en Alemania la historia de la DDR, después de la sorpresa de su caída abrupta, de la esperanza en la reconstrucción, de la decepción por la “anexión” y la Ostalgie y de la desconfianza por cómo crecen en sus exterritorios la AfD (la Alianza por Alemania) y Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente), es decir, movimientos ultraderechistas y antimigratorios.

Inútil, por conformista, pensar que la libertad sigue habitando un lado del mapa y escabulléndose del otro: 30 años después, el problema de la reunificación quizá merezca una lectura menos paternalista para con el Este.

Dresen elige enfocar en la simpleza del carácter de Gundermann, en su idealismo casi sin dobleces. No lo juzga, no lo condena, más bien hace un retrato de una suerte de carácter colectivo. Algo que se ha visto en otros retratos alemanes, pero que acá no está al servicio de un nacionalismo ni de una expiación de culpas. Como si ese carácter fuera parte de la tragedia y también, parte de la riqueza compartida.

Esa llaneza se ve también en uno de los videos caseros que retratan la noche del 9 de noviembre de 1989, la noche de la apertura de las fronteras de la DDR1. Camperas de los años 80, bigotes, Trabis llenos de familias sin valijas, gente que bebe espumantes del pico de la botella, al costado de la calle. Un policía (supongo), dice por altavoz que, por favor, quienes estén saliendo se conduzcan “disciplinadamente”. Disciplinadamente, en plena revolución. Como, de hecho, lo hacen.

Cruzan de a miles por una frontera abierta en Berlín, en la calle Invaliden: sin correr, los autos sin bocinar, pero con una sonrisa contagiosa, saludando a cámara.

No se parece en nada a la salida de un estadio de fútbol, por estas latitudes. Más bien, a la llegada masiva a un recital que se espera que esté muy bueno. Quien filma le pregunta a un conductor de Trabi si sabe si va a poder volver. El conductor ríe y dice que no sabe, pero que igual quiere vivirlo. Es una fiesta. Hay una emoción confusa, una alegría incierta pero, a la vez, certera. Comparten de casualidad esa noche, que cambiaría la historia. Están sorprendidos.

La caída del Muro es un suceso bien alemán. No porque se dé, obviamente, en ese país, sino porque los hechos que llevan a esa apertura de fronteras son más bien burocráticos: el olvidable portavoz del partido de Estado, Günter Schabowski, dice en una conferencia de prensa a las 7 de la tarde que “inmediatamente” los ciudadanos de la DDR podrían viajar al exterior si quisieran. Lee un papel en el que dice esto, rápido e intrascendente, como quien lee una etiqueta de yogur. Los noticieros a ambos lados del Muro, que ya llevaba 28 años en pie, transmiten la noticia. Y, a las pocas horas, se agolpa gente en las fronteras, un poco incrédula, que termina haciendo que se abran del todo los controles, ante funcionarios sin muchas precisiones, que primero sellaron los pasaportes. Se le llamó una “revolución pacífica”. Tan solo al año, el 3 de noviembre de 1990, la DDR se anexaba a la República Federal y todos sus ciudadanos pasaban a enmarcarse en sus leyes vigentes. Empezaba un proceso de reunificación que llegaría hasta hoy, con una persistencia de marcadas diferencias. No solo hubo migración de un lado al otro, no solo persiste la diferencia salarial: también de un lado hay más creyentes que del otro y también de un lado, mayor cantidad de trabajadoras que dejan sus niñxs al cuidado estatal2. En el Este.

La caída del Muro se vio, fuera de esas geografías, como el fin de la Guerra Fría y la caída simbólica y material de los socialismos reales. Es la foto perfecta: miles de ciudadanos parados sobre una pared de pocos metros de altura, con la Puerta de Brandeburgo atrás, celebrando de hecho la recuperación de su libertad de movimiento.

Miles, después, tallando con picos esa misma pared grafiteada y vitoreando cada caída al suelo de un pedazo. Otros miles, luego, llevándose a su casa o comprando a precios increíbles un trozo, como souvenir. Cada masa de concreto, por más pequeña que fuese, significaba la muestra del fin de las ideologías y la aquiescencia del portador con ese resultado histórico; el testimonio vivo de la victoria de la libertad y del capitalismo, sobre la obsolescencia y el burocratismo. Surgía una imagen del mundo sin nuevos muros posibles (hasta que se repusieron frente a los migrantes, en casi todos los países centrales).

Fue algo más para Alemania. Para Alemania, la presencia posterior del Muro fue casi tan proporcional al apuro en destruirlo. Su perseverancia ya inmaterial pero visible arrojaba una pregunta sobre las posibilidades de (otra) revisión de la historia nacional. ¿Se podrá hablar de historia “nacional”, todavía, en un país así? El Muro seguía estando ahí, presente, por décadas. Había encarnado la DDR: toda ella hecha Muro, caería cuando el Muro cayera. Pero el Muro la trascendería, cuando la DDR ya no estaba allí. Caía con él un modo del intento socialista: el que había usado ideales para convertirlos en burocratismo y aparatos de control ciudadanos masivos y capilares. Dicho en alemán, que no es poco agregado. Una vez derribado, se impuso la vieja pregunta, formulada en esa misma lengua: la del colaboracionismo. Y también la de perdurabilidad de búsquedas de igualación social, geográfica, genérica y generacional, en marcos de libertad. Ambas siguen vigentes.

Notas

1 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=rMFSy1Dg8WM.

2 Véase: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/tag_der_deutschen_einheit/Tag-der-Deutschen-Einheit-Ost-West-Vergleich,ostwest110.html.

Cecilia Abdo Ferez

Doctora por la Facultad de Filosofía III de la Universidad Humboldt de Berlín y licenciada en Ciencia Política (UBA). Investigadora independiente del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad Nacional de las Artes.

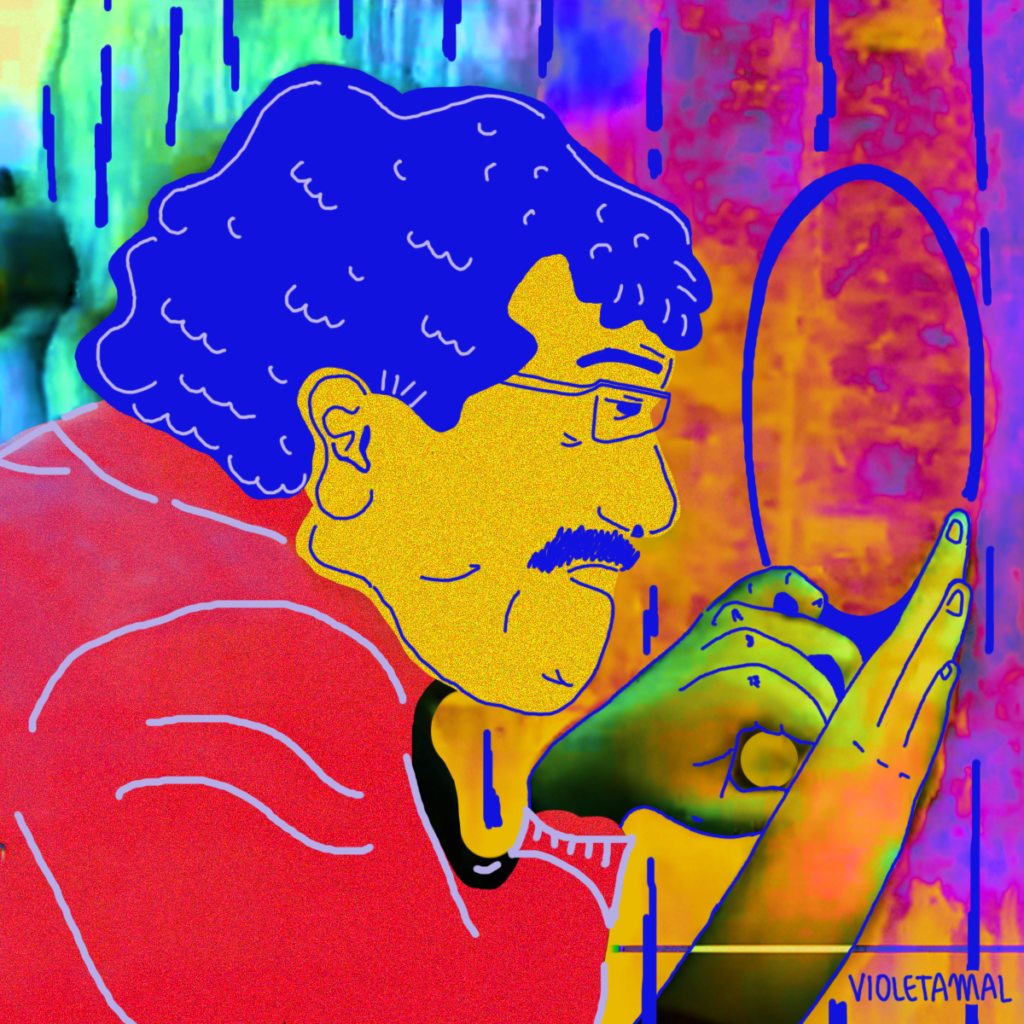

Ilustraciones: Violeta Maluendres, licenciada en Ciencias de la Comunicación. El trabajo está inspirado en imágenes de archivo de los episodios que comenzaron el 4 de noviembre de 1989 y culminaron el 12 de ese mes, teniendo como epicentro de la manifestación el día 9 cuando se produce la famosa «caída» del Muro. Las ilustraciones recuperan a ciudadanxs del lado Este de Berlín que miran a través del Muro esa tarde de invierno del 89.