-Era este partido, este partido, este partido.

-Era este partido más que la final.

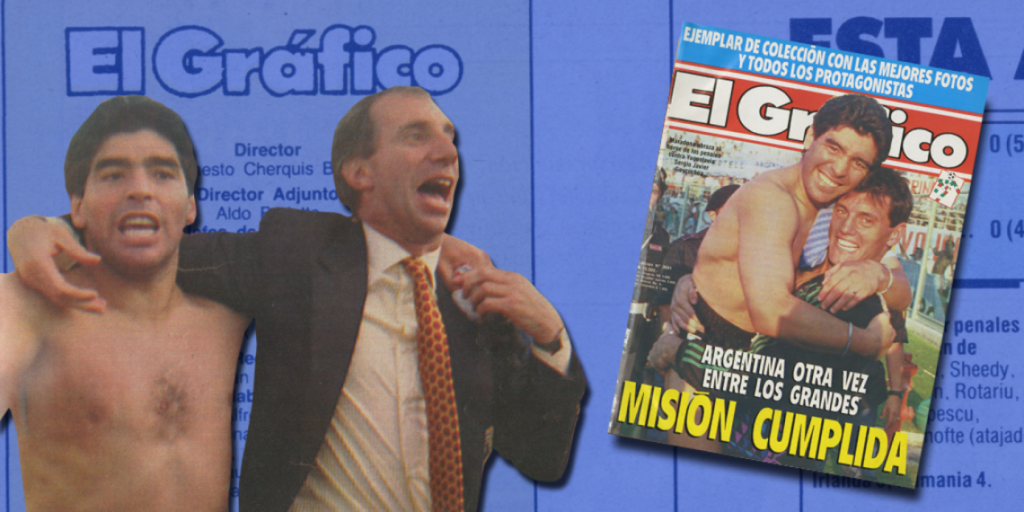

Diego Maradona y Fernando Signorini se abrazaron mucho más fuerte de lo que se hablaron para decirse eso, eso tan sencillo y tan inmenso, eso que los dos sabían y se repetían, que era una simpleza y una grandeza, mientras pisaban el césped del estadio San Paolo de Nápoles como si no fueran el mejor futbolista del mundo y el entrenador personal del mejor futbolista del mundo o como si Argentina no acabara de despanzurrar a las lógicas del juego entre los juegos y a las vísceras deportivas de Italia al dejarlo, en semifinales, afuera de su Mundial. Era el desenlace de la más extraña aventura que podía brindar ese 3 de julio o, acaso, cualquier otro 3 de julio de la historia que va y viene articulando corazones y pelotazos.

Lejos lejos, del otro lado del mar que ata y desata las existencias de la italianidad y la argentinidad, una mezcla de patria y blanco, nación y celeste, identidad y asombro, se desparramaba feliz por las avenidas del país en el que Carlos Menem también se fotografiaba con caras de señor feliz a menos de una semana de cumplir el primer año de sus dos presidencias nacionales.

Cerca cerca, ahí en Nápoles, y cerca cerca, en las poblaciones italianas en las que tres horas antes había preparativos de celebraciones, solo perduraba el sitio para un ejercicio colectivo de tristeza que casi nunca es tan colectivo y casi nunca es tan triste como cuando lo habilita el fútbol. En una de las tribunas del San Paolo, alguien archivaba para siempre una bandera que fulguró durante todo el partido para retratar ambigüedades o para demostrar todo lo que fluye entre la dicha y el pesar. Esa bandera decía: “Maradona, Nápoli ti ama ma l’Italia e la nostra patria”. Tanto Maradona como Signorini habían reparado en esa bandera tejida entre la idolatría y la confesión. Pero en el instante en el que semejante proclama quedó guardada ni se dieron cuenta. Seguían repitiéndose que ese era el partido. Y seguían abrazados.

A Víctor Hugo Morales se le transformó en tan mítico su relato del gol más gol de Maradona a los ingleses sobre el pasto de México que cuando, cuatro años más tarde, alumbró una poesía igual de bella para narrar el cabezazo con el que Claudio Caniggia aprovechó un centro del Vasco Olarticoechea, en el minuto 67, y empató un partido que la Selección perdía desde los 17 del primer tiempo, solo pareció que le cantaba a un gran momento. Sin embargo, en la cabina napolitana desde la que le ponía verbos a un hecho que ni el universo ni él terminaban de creer, Víctor Hugo capturó enseguida la dimensión descomunal de lo que le germinaba enfrente: el parpadeo de una hazaña, la certidumbre de que ninguna derrota está anotada de antemano, la comprobación de que no hay imbatibilidades garantizadas (al arquero de Italia, Walter Zenga, no le habían metido un gol en todo el torneo), la intuición, una vez más, de que el fútbol es muchas cosas y, entre esas cosas, una oportunidad de que lo imposible se haga posible. Lo acompañaba Alejandro Apo, su comentarista, quien venía avisando que los argentinos, luego de su tránsito destartalado en el campeonato, estaban exhibiendo su mejor versión en el Mundial. “No debió ir Argentina ni al alargue ni a los penales. Mereció ganarlo durante los 90 minutos”, sentenció Apo, pero desempate a través de los tiros desde el punto del penal hubo igual.

Los argentinos no fallaron jamás y les bastó con ejecutar cuatro de sus cinco remates, el cuarto, arte o casualidad, desde la zurda de Maradona. Los locales estamparon sus dos últimos tiros contra las fibras invulnerables del arquero Sergio Goycochea.

La última atajada está asociada en la memoria popular con una brevedad en italiano: “Siamo fuori”. El contenido, en ese idioma, captura una verdad porque Italia se desparramaba en la lona y ya no sería campeón. De todas maneras, la arquitectura de ese recuerdo merece verificaciones. “Siamo fuori” habrá sido lo que sintieron o maldijeron millones de italianas y de italianos, pero no brotó de la boca de un acongojado cronista de esa tierra. Como reconstruyó el periodista Rodrigo Tamagni, esa síntesis de dos vocablos fue una creíble invención publicitaria que grabó mucho años después Andrea Prodan, el hermano de Luca, para una corporación que vende cervezas.

Si la publicidad estuviera obligada a edificarse desde los sonidos que realmente fluyeron, habría una expresión todavía mejor:

-No se le puede pedir tanto a dios.

La soltó Julio Grondona, por entonces con once años en la presidencia de la AFA y con otros 24 julios esperándolo en el mismo rol, sin que aún el cuerpo musculoso de Goycochea hubiera ascendido otro escalón, el más alto, de los varios que subió en el transcurso de sus días italianos, parando penales como si hubiera nacido para eso hasta erigirse en héroe. Acompañando a Ricardo Giusti, expulsado en el suplementario, alguien de la delegación argentina se cruzó con Grondona y, en busca de alzar ánimos, anunció que se venía el triunfo. Giusti lanzaría luego su festejo inicial con un grito incontenible que debió oír un apesadumbrado cronista local. Grondona también se sumó a los júbilos desde su rincón y vaya a saber si distribuyó gratitudes al dios de las escrituras sacras o a los dioses del fútbol.

Lo de ese dios al que pedirle o no pedirle, un dios al que le andarían rezando en direcciones contrapuestas desde Argentina o desde Italia, ubica a aquella semifinal en otro territorio insalteable: el religioso. Grondona mencionó a dios desde los intersticios de un estadio llamado San Paolo, en una ciudad cuyo patrono era y es San Gennaro, pero sabiendo, todas, todos, con pasaporte de cualquier origen, que el dios entre dioses, el dios más en especial en ese martes, era Maradona, “un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses”, en la ya clásica caracterización de Eduardo Galeano. Tan dios para los colores argentinos que llevaba en su pecho de crack en ese y en otros tres mundiales como para el sur de Italia frente a los desprecios norteños. Un santo entre los santos de la cancha como para que el Nápoli acumulara en los años del Diego (1984-1991) cuatro vueltas olímpicas, incluídas dos mayúsculas en la liga. Por algo, fue en Nápoles, justo frente a la selección anfitriona, la única ocasión en la que el Himno argentino, el de Maradona, no tronó entre silbidos en la previa del juego. Por algo, cuando el ómnibus de la Selección aceleró rumbo al San Paolo, desde la última fila en la que viajaban, entre varios, los futbolistas Néstor Fabbri y Edgardo Bauza, lo primero que se veía no era la custodia policial sino la imponente moto de Carmine Giuliano, jefe de la Camorra, la más notoria de las mafias de ese rincón del planeta, de lazos fluidos con el dios de esa hora y de tantas horas en la que la relación con el fútbol y tener un individuo en quien creer son casi la misma cuestión. Por algo, el propio Maradona, en su libro Yo soy el Diego, resumió la victoria en cuatro palabras de eco bíblico: “El milagro era realidad”-

Aquel fue un enfrentamiento de “mitos y realidades”, como lo define Julio Marini, enviado de Clarín, que lo siguió sin compañías inmediatas en el palco de prensa del San Paolo, corroborando que de arco a arco pasaba “lo previsible, que si había un gol de Italia lo hiciera Schillaci, que embocaba todas; que el de Argentina fuera de Caniggia, uno de los sostenes, con Maradona y con Goycochea, de nuestra mesa de tres patas. Imprevisible era que lo amonestaran a Caniggia por una pavada y, por eso, se quedara afuera del partido siguiente, que era la final”. Y, mito y realidad a un solo tiempo, Maradona, aunque ni hizo el gol ni atajó los penales, funcionó como el personaje totalizador. Había, claro, un partido lleno de actores, pero ese partido, en muchos sentido, cabía todo en él.

Dos degustadores maradonianos lo plantearon mejor. El escritor y periodista catalán Manuel Vázquez Montalbán, militante de izquierda, un fana del fútbol que se atrevió a pegarle un puntinazo a los prejuicios de la propia izquierda sobre el fútbol, anotó en uno de sus libros últimos que el fútbol se tornó en “una religión en busca de un dios” cuando Diego salió de la escena. El periodista y ensayista italiano Gianni Mina, de vínculos tan estrechos con Fidel Castro como con Maradona, ese hombre al que Osvaldo Soriano cita en una visita compartida al 10 argentino durante el Mundial en el preámbulo de su cuento “El hijo de Butch Cassidy”, abrevió: “El fútbol es una máquina de poder”.

Maradona fue un poder, un poder confrontado a otros poderes, otras mil veces, pero pocas veces tanto como en esa cita en la que su cuerpo castigado a patadas condensó una colección de poderes -poderes con flancos, poderes con contradicciones, poderes fugaces, pero poderes en definitiva- que parecía en condiciones de llevarse puesta a casi todas las otras máquinas de poder que constituyen o circundan al fútbol.

Maradona fue dios del fútbol mil veces, pero pocas veces tanto como en su semifinal más famosa.

En el San Paolo, sudando y soñando, empujando la realidad hacia dónde la realidad no iba a ir, construyó eso. Suena difícil de comprender porque el fútbol, los mundiales y Maradona ni modelaron ni modelan un campo en el que a la causa A la sigue el efecto B. Es posible que suceda eso con otros tópicos. Al cabo, en los diarios europeos de la mañana de la semifinal, el presidente de la aún Unión Soviética, Mijail Gorbachov, aseguraba que estaba en contra del capitalismo y a favor de la economía de mercado. Eso también es difícil de comprender y emociona bastante menos.

Mejor es evocar a Maradona y a Signorini abrazados, repitiéndose como un llanto y como una risa eso de “este partido, este partido, este partido”. Por que eso exactamente era. Y porque eso siempre va a ser.

Ariel Scher

Periodista, narrador y docente. Sus libros: Fútbol, pasión de multitudes y de élites (con Héctor Palomino), La patria deportista, Wing Izquierdo, el Enamorado (y otros cuentos de fútbol), La pasión según Valdano, Fútbol en el Bar de los Sábados, Deporte Nacional. 200 años de historia (con Guillermo Blanco y Jorge Búsico), Deportivo Saer, Todo mientras Diego (y otros cuentos mundiales), El blues de la primera fecha.